भा.पु.से., हिमाचल प्रदेश: 1993

गृह मंत्रालय

भारत सरकार

प्रिय साथियों,

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), भारत की आधिकारिक वेबसाइट पर आपका स्वागत है। देश में नशीले पदार्थों और मन:प्रभावी दवाओं के खतरे को समाप्त करने के लिए एनसीबी पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हमारा उद्देश्य समाज के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करना है, और नशीली दवाओं के अवैध व्यापार को जड़ से खत्म करना है।

हमारा कार्यक्षेत्र व्यापक है—सूचना के संग्रहण और प्रवर्तन से लेकर पुनर्वास के प्रयासों और व्यापक जन जागरूकता का महत् कार्य । हम केंद्र और राज्य की विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय को मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए सतत प्रयासरत हैं, ताकि भारत की सीमाओं को अवैध नशीले व्यापार से सुरक्षित रखा जा सके।

हाल के वर्षों में, हमने ड्रग्स से संबंधित अपराधों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें विशेष अभियानों, बेहतर तकनीकी क्षमता और अंतर-एजेंसी सहयोग में वृद्धि शामिल है। इन प्रयासों की सफलता सभी संबंधित पक्षों की सामूहिक जिम्मेदारी पर निर्भर करती है, जिसमें कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ, समाज और आप सभी शामिल हैं।

आइए, हम सभी मिलकर एक नशामुक्त भारत का निर्माण करें। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि हमारी वेबसाइट का उपयोग हमारे कार्यों, पहलों और इस दिशा में आपके योगदान के तरीकों के बारे में जानने के लिए करें। एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य के लिए आपकी जागरूकता और समर्थन अत्यंत महत्वपूर्ण है।

आपके विश्वास और सहयोग के लिए धन्यवाद।

स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के संबंध में राष्ट्रीय नीति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में निहित निदेशक सिद्धांतों पर आधारित है, जो राज्य को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर, उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करने का निर्देश देती है। इस संवैधानिक प्रावधान से निकलने वाले विषय पर सरकार की नीति भी इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा निर्देशित होती है।

भारत नारकोटिक ड्रग्स 1961 पर एकल कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्ता है, जिसे 1972 के प्रोटोकॉल, साइकोट्रोपिक पदार्थों पर कन्वेंशन, 1971 और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध ट्रैफिक के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, 1988 द्वारा संशोधित किया गया है।

व्यापक विधायी नीति तीन केंद्रीय अधिनियमों में निहित है, अर्थात मादक पदार्थ एवं प्रसाधन अधिनियम (ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट), 1940, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, और स्वापक औषधियों एवं मनः प्रभावी पदार्थों में अवैध यातायात की रोकथाम अधिनियम, 1988 (द प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट,1988)। ड्रग दुरुपयोग नियंत्रण की जिम्मेदारी, जो एक केंद्रीय कार्य है, कई मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के माध्यम से किया जाता है। इनमें वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग शामिल है, जिसकी स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1988 में अवैध यातायात की रोकथाम के प्रबंधक के रूप में नोडल समन्वय भूमिका है।

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, जो 14 नवंबर, 1985 से प्रभावी है, में इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करने के उद्देश्य से एक केंद्रीय प्राधिकरण के गठन के लिए एक स्पष्ट प्रावधान किया है।

इस प्रावधान की उपस्थिति में, भारत सरकार ने 17 मार्च, 1986 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया। ब्यूरो, केंद्र सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन, केंद्र सरकार की शक्तियों और कार्यों को निम्नलिखित के संबंध में उपाय करने हेतु प्रयोग करना है:

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सर्वोच्च समन्वय एजेंसी है। यह अपने क्षेत्रीय एवं उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से एक प्रवर्तन एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, इंदौर, जम्मू, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पटना में क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं। अजमेर, अमृतसर, भुवनेश्वर, देहरादून, गोवा, हैदराबाद, इंफाल, मंदसौर, मदुरै, मंडी, रायपुर, रांची और कोच्चि में स्थित उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं। क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय नशीली दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थों की बरामदगी से संबंधित डेटा एकत्र और विश्लेषण करते हैं, अध्ययन के रुझान, तौर-तरीके, खुफिया जानकारी एकत्र और प्रसारित करते हैं और सीमा शुल्क, राज्य पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ निकट सहयोग में कार्य करते हैं।

मेफेड्रोन को मन:प्रभावी पदार्थ के अंतर्गत शामिल करने के लिए अधिसूचना

मनः प्रभावी पदार्थ के अंतर्गत एकाधिक पदार्थों को शामिल करने के लिए अधिसूचना

केटामाइन को मन:प्रभावी पदार्थ के अंतर्गत शामिल करने के लिए अधिसूचना

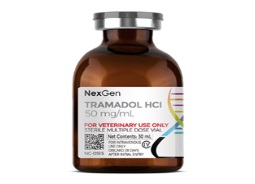

ट्रीमाडोल को साइकोट्रोपिक पदार्थ के तहत शामिल करने की अधिसूचना दिनांक 13 जुलाई 2018

संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1988/संयुक्त राष्ट्र का अधिवेशन 1988

यह कैनबिस प्लांट का फूल और फल वाला हिस्सा है, जो सबसे अधिक दुरुपयोग की जाने वाली ड्रग है, जिसका सेवन धूम्रपान के माध्यम से किया जाता है। इसे मैरिजुआना, खरपतवार, ग्रीन्स आदि के रूप में भी जाना जाता है। इसके प्रभावों में असंयम, भूख में वृद्धि, बेहोशी, सामाजिकता में वृद्धि, स्मृति और सीखने की शक्ति पर प्रभाव, सोचने और समस्या को सुलझाने में कठिनाई, मतिभ्रम, निर्णय में कमी, समन्वय में कमी, विकृत धारणा, रक्तचाप में कमी, हृदय गति में वृद्धि, चक्कर आना, मतली, क्षिप्रहृदयता, भ्रम, चिंता, व्यामोह, उनींदापन, श्वसन संबंधी बीमारियाँ शामिल हैं।

यह कैनबिस पौधे के कुछ हिस्सों को संपीड़ित और संसाधित करके तैयार की गई ड्रग है, जो आमतौर पर कैनबिस पौधे की फूल वाली कलियों पर होती है और इसे चरस या हैश भी कहा जाता है। इसे तरल रूप में भी संसाधित किया जाता है जिसे हशीश तेल या हैश तेल के रूप में जाना जाता है।

यह एक अत्यधिक व्यसनकारी गैर-सिंथेटिक मादक ड्रग है जो अफीम पोपी (पापावर सोम्निफेरम) पौधे की फली का लेटेक्स है और ठोस रूप में गहरे भूरे रंग की होती है। इसे धूम्रपान किया जाता है, नसों में इंजेक्ट किया जाता है या गोली के रूप में लिया जाता है। अफीम का दुरुपयोग अन्य ड्रग्स के साथ भी किया जाता है। अफीम के सेवन से शारीरिक और मनोवैज्ञानिक निर्भरता होती है और ओवरडोज के परिणामस्वरूप धीमी गति से सांस आने, दौरे पड़ने, चक्कर आने, कमजोरी, चेतना के नुकसान, कोमा और संभावित मृत्यु हो सकती है।

मॉर्फिन एक गैर-सिंथेटिक मादक पदार्थ है जिसका दुरुपयोग किए जाने की काफी संभावना है और यह अफीम से प्राप्त होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से एनाल्जेसिक (दर्द की दवा) के रूप में किया जाता है। मॉर्फिन को लेने के लिए कई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं: मुंह से; जीभ के नीचे से; साँस के माध्यम से; मांसपेशियों में इंजेक्शन, त्वचा के नीचे इंजेक्शन आदि। यह सीधे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (सीएनएस) पर कार्य करता है और बार-बार लेने से शारीरिक और मनोवैज्ञानिक निर्भरता बढ़ सकती है और आगे चलकर कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

हेरोइन को रासायनिक रूप से डायसिटाइलमॉर्फिन और डायमॉर्फिन के रूप में जाना जाता है, जिसे अफीम से संश्लेषित किया जाता है और यह अत्यधिक व्यसनकारी है और इसका प्रयोग केवल मनोरंजन के उद्देश्य से किया जाता है। चूंकि हेरोइन को आमतौर पर इंजेक्शन के माध्यम से लिया जाता है, इसलिए इसका सेवन करने वालों को एचआईवी और हेपेटाइटिस का भी खतरा रहता है, जो साझा सुइयों के माध्यम से फैल सकता है।

यह भी अफीम से प्राप्त एक ड्रग है और इसका उपयोग मुख्य रूप से खांसी के इलाज में किया जाता है, जो डॉक्टर के पर्चे के बिना लेने पर मानव शरीर पर हानिकारक नशे की लत के प्रभाव डालता है, कोडीन खांसी के सिरप का एक आवश्यक घटक है जिसे डॉक्टर के पर्चे के साथ प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इसलिए, इसके परिणामस्वरूप दुरुपयोग के उद्देश्य से कोडीन आधारित खांसी के सिरप की तस्करी होती है।

यह कोका के पौधे से निकाली गई एक ड्रग है जो केवल मध्य और दक्षिण अमेरिकी देशों में पाई जाती है। यह एक अत्यधिक व्यसनकारी उत्तेजक ड्रग है जिसका दुरुपयोग अल्पकालिक नशे की लत के लिए किया जाता है, जिसका मानव शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसे आम तौर पर कोक, चार्ली, सी आदि कहा जाता है।

यह एक उत्तेजक ड्रग है, जिसका मानव शरीर पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह आमतौर पर सफेद पाउडर के रूप में होता है। एम्फ़ैटेमिन को सामान्यतः मुंह से या इंजेक्शन के द्वारा लिया जाता है। इसका दीर्घकालिक दुरुपयोग एक मनोविकृति पैदा करता है जो सिज़ोफ्रेनिया: व्यामोह, मतिभ्रम, हिंसक और अनियमित व्यवहार के रूप में दिखता है। इसके ओवरडोज़ से ऐंठन और संभावित मृत्यु भी हो सकती है।

यह आमतौर पर, एक सफेद पाउडर है जिसे धूम्रपान, सूँघकर या इंजेक्शन द्वारा लिया जाता है, यह शक्तिशाली उत्तेजक अत्यधिक व्यसनकारी है। मेथमफ़ेटामाइन (जिसे अक्सर "मेथ" के रूप में जाना जाता है) हृदय गति को तेज़ कर सकता है, साथ ही, हाइपरथर्मिया, शरीर का अत्यधिक उच्च तापमान, चिंता, अनिद्रा और यहां तक कि मतिभ्रम जैसे मानसिक लक्षण भी पैदा कर सकता है। गंभीर दंत समस्याएं भी हो सकती हैं; यह ड्रग अम्लीय होती है और समय के साथ दांतों को खराब कर सकती है। इसका सेवन करने वाले अक्सर अपने दाँत भी पीसते हैं, जिससे उन्हें और नुकसान पहुँचता है। हेरोइन का सेवन करने वालों की तरह, मेथामफेटामाइन का इंजेक्शन लेने वालों को भी एचआईवी और हेपेटाइटिस का खतरा रहता है।

(रासायनिक नाम 3,4, मेथिलीन-डाइऑक्सी-मेथ-एम्फ़ैटेमिन है)

एमडीएमए एम्फ़ैटेमिन से संबंधित सिंथेटिक यौगिकों की फैमिली से संबंधित है। इसे एक्स्टसी, एमडी, एम आदि भी कहा जाता है। यह एक उत्तेजक और मतिभ्रम के रूप में कार्य करता है, एक स्फूर्तिदायक प्रभाव, समय और धारणा में विकृतियाँ, और स्पर्श अनुभवों का बढ़ा हुआ आनंद पैदा करता है और किशोर और युवा वयस्क अस्थायी प्रभावों के लिए इन ड्रग्स के आदी हो जाते हैं। यह आमतौर पर रंगीन गोली और विभिन्न आकृतियों के रूप में होता है और पार्टी ड्रग के रूप में इसका व्यापक रूप से दुरुपयोग किया जाता है। यह क्रिस्टल के रूप में भी आता है। एमडीएमए का आमतौर पर, निगल कर और कुछ मामलों में घोलकर और इंजेक्शन द्वारा दुरुपयोग किया जाता है।

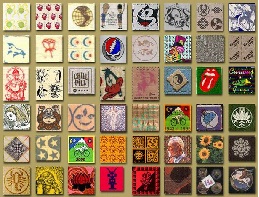

लिसेर्जिक एसिड डायथाइलैमाइड (एलएसडी) एक शक्तिशाली मतिभ्रमक है जिसका दुरुपयोग किए जाने की अत्यधिक संभावना है और वर्तमान में, उपचार में इसका कोई स्वीकृत चिकित्सा उपयोग नहीं है। इन्हें एसिड, ब्लॉटर पेपर, कागज़ आदि भी कहा जाता है। एलएसडी संतृप्त शोषक कागज़ (जैसे, ब्लॉटर पेपर, छोटे, सजाए गए वर्गों में विभाजित, जिसमें प्रत्येक वर्ग एक खुराक के रूप में है), टैबलेट या "माइक्रो डॉट्स", संतृप्त चीनी क्यूब्स या तरल रूप में उपलब्ध है। एलएसडी का दुरुपयोग मुख के द्वारा किया जाता है। इसके सेवन के बाद, गंभीर मनोवैज्ञानिक नुकसान हो सकता है, जिसमें भय, अवसाद, चिंता और व्यामोह शामिल हैं, और यह लंबे समय तक चल सकता है।

मेफेड्रोन, जिसे 4-मिथाइलमेथकैथिनोन, 4-एमएमसी और 4-मिथाइलफेड्रोन के रूप में भी जाना जाता है, एम्फ़ैटेमिन और कैथिनोन वर्गों की एक सिंथेटिक उत्तेजक ड्रग है। स्लैंग नामों में एम-कैट, म्याऊ म्याऊ, एमडी शामिल हैं। यह रासायनिक रूप से पूर्वी अफ्रीका के खाट पौधे में पाए जाने वाले कैथिनोन यौगिकों के समान है, जिसे एनडीपीएस अधिनियम के तहत भी प्रतिबंधित किया गया है। यह गोलियों या क्रिस्टल के रूप में आता है, जिसे इसका सेवन करने वाले निगल सकते हैं, सूंघ सकते हैं या इंजेक्ट कर सकते हैं, जो एमडीएमए, एम्फ़ैटेमिन और कोकेन के समान प्रभाव पैदा करते हैं। इसके उत्तेजक प्रभावों के अलावा, मेफ़ेड्रोन साइड इफ़ेक्ट भी पैदा करता है, जिनमें से ब्रुक्सिज्म सबसे आम है।

केटामाइन एक विघटनकारी संवेदनाहारी है जिसके कुछ मतिभ्रमकारी प्रभाव होते हैं। इसे के या स्पेशल के भी कहा जाता है। यह दृष्टि और ध्वनि की धारणा को विकृत करता है और सेवन करने वालों को अलग-थलग और नियंत्रण में नहीं होने का एहसास कराता है। केटामाइन गतिहीनता, भूलने की बीमारी की स्थिति पैदा कर सकता है और विघटनकारी संवेदनाओं और मतिभ्रमकारी प्रभावों के लिए इसका दुरुपयोग किया जाता है। यह घबराहट, अवसाद, ज्ञान-संबंधी कठिनाइयों, बेहोशी जैसे अवांछित दुष्प्रभावों का कारण बनता है, और इसका प्रयोग यौन उत्पीड़न को सुकर बनाने के लिए भी किया गया है। ओवरडोज से बेहोशी और सांस लेने की समस्या खतरनाक रूप से हो सकती है। केटामाइन को इंजेक्शन के रूप में लिया जाता है, तरल पदार्थ को तरल पदार्थ के साथ मिलाया जाता है, पाउडर को पेय पदार्थों में मिलाकर सूंघा जाता है या धूम्रपान किया जाता है।

ट्रामाडोल का उपयोग मुख्य रूप से हल्के से लेकर गंभीर दर्द जो तीव्र और स्थायी दोनों प्रकार के होते हैं, के इलाज के लिए किया जाता है। ट्रामाडोल के दुरुपयोग के सबसे आम प्रतिकूल प्रभावों में मतली, चक्कर आना, मुंह सूखना, अपच, पेट में दर्द, चक्कर, उल्टी, कब्ज, उनींदापन और सिरदर्द शामिल हैं। ट्रामाडोल की उच्च खुराक का लंबे समय तक प्रयोग शारीरिक निर्भरता और रोग में अनेक लक्षणों के समावेश की वापसी का कारण बनता है। मनोरोग लक्षणों में मतिभ्रम, व्यामोह, अत्यधिक चिंता, घबराहट के दौरे और भ्रम शामिल हो सकते हैं। ओवरडोज के मामले अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर, इसमें न्यूरोलॉजिकल, कार्डियोवैस्कुलर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अभिव्यक्तियाँ शामिल होती हैं। [39] प्रमुख न्यूरोलॉजिकल लक्षण दौरे और चेतना के स्तर में बदलाव हैं, जो उनींदापन से लेकर कोमा तक हो सकते हैं।

साइलोसाइबिन कुछ प्रकार के साइलोसाइब मशरूम से आता है। साइलोसाइबिन शरीर में सक्रिय ड्रग साइलोसिन में चयापचयित होता है, जो कई मशरूम में भी मौजूद होता है। इन्हें मैजिक मशरूम, मशरूम, शूम्स के नाम से भी जाना जाता है। साइलोसाइबिन मशरूम को मुंह से खाया जाता है। इन्हें चाय के रूप में भी पीया जा सकता है या उनके कड़वे स्वाद को छिपाने के लिए अन्य खाद्य पदार्थों में मिलाया जा सकता है। इसके शारीरिक प्रभावों में शामिल हैं: मतली, उल्टी, मांसपेशियों में कमज़ोरी और समन्वय की कमी। साइलोसाइबिन के उपयोग के मनोवैज्ञानिक परिणामों में मतिभ्रम और वास्तविकता से कल्पना को अलग करने में असमर्थता शामिल है। घबराहट की प्रतिक्रियाएँ और एक मानसिक-विकृति जैसी घटना भी हो सकती है। यदि जहरीले मशरूम की कई किस्मों में से एक को गलत तरीके से साइलोसाइबिन युक्त मशरूम के रूप में पहचाना जाता है तो साइलोसाइबिन मशरूम का दुरुपयोग भी विषाक्तता का कारण बन सकता है।

बार्बिटुरेट्स अवसादक ड्रग्स हैं जिनका प्रयोग नींद में मदद करने, चिंता, मांसपेशियों की ऐंठन से राहत दिलाने और दौरे को रोकने के लिए किया जाता है। बेंज़ोडायज़ेपींस अवसादक हैं जो बेहोशी और सम्मोहन पैदा करते हैं, चिंता और मांसपेशियों की ऐंठन से राहत देते हैं और दौरे को कम करते हैं। ये आमतौर पर, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन दवाएँ होती हैं जिन्हें केवल एक चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन के तहत लिया जाना चाहिए। हालाँकि, इन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स का अवसादक प्रभावों के लिए दुरुपयोग किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ होती हैं।

उत्तेजक ड्रग्स, जैसे कोकेन और एम्फ़ैटेमिन उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करने पर अधिक प्रभाव डालती हैं और इस प्रकार, उच्च स्तर की जागृति और अधिक मौलिक रूप से परिवर्तित मनोदशा उत्पन्न करती हैं। यही कारण है कि इन उत्तेजक ड्रग्स को कभी-कभी "स्पीड" के रूप में जाना जाता है। स्थायी, उच्च खुराक का प्रयोग अक्सर उत्तेजना, विरोधभाव, घबराहट, आक्रामकता और आत्मघाती या हत्या की प्रवृत्ति से जुड़ा होता है। मानसिक उन्माद, कभी-कभी श्रवण और दृश्य मतिभ्रम दोनों के साथ भी हो सकता है। सहनशीलता, जिसमें सामान्य प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अधिक से अधिक ड्रग की आवश्यकता होती है, तेजी से विकसित हो सकती है, और मनोवैज्ञानिक निर्भरता उत्पन्न होती है। वास्तव में, सबसे मजबूत मनोवैज्ञानिक निर्भरता अधिक शक्तिशाली उत्तेजक पदार्थों के साथ देखी जाती है। इसका प्रयोग अचानक बंद करने के बाद, आमतौर पर अवसाद, चिंता, ड्रग की लालसा और अत्यधिक थकान होती है। एक बार में बड़ी खुराक लेना या लंबे समय तक बड़ी खुराक लेने से चक्कर आने, कंपकंपी, सिरदर्द, त्वचा का लाल होने, छाती में दर्द, पेट में दर्द, अत्यधिक पसीना आने, उल्टी और पेट में ऐंठन जैसे शारीरिक दुष्प्रभाव पैदा होते हैं। ओवरडोज होने पर, चिकित्सा हस्तक्षेप के बिना, तेज बुखार, ऐंठन और हृदय संबंधी पतन से मृत्यु हो सकती है। क्योंकि आकस्मिक मृत्यु आंशिक रूप से शरीर के हृदय और तापमान विनियमन प्रणालियों पर उत्तेजक पदार्थों के प्रभाव के कारण होती है, शारीरिक परिश्रम उत्तेजक पदार्थों के प्रयोग के खतरों को बढ़ाता है।

अवसादक ड्रग्स, जैसे हेरोइन, मूड और व्यक्तित्व पर लगभग उसी तरह काम करती हैं, लेकिन निरोधक रासायनिक संदेशवाहकों को सक्रिय करती हैं। वे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की गतिविधि को धीमा कर देती हैं, जिससे व्यक्ति की सतर्कता कम हो जाती है और श्वास और हृदय गति धीमी हो जाती है। हालाँकि, लंबे समय तक ऐसी ड्रग्स के बार-बार प्रयोग से शरीर में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाले निरोधक रसायनों की मात्रा को समायोजित करने का कारण बन सकता है। इससे सहिष्णुता की भावना उत्पन्न होती है। वांछित प्रभाव प्राप्त करने के लिए ड्रग की अधिक से अधिक मात्रा लेनी पड़ती है। एक ड्रग के प्रभाव के प्रति सहनशीलता बनाने में, सेवन करने वाला शारीरिक ड्रग निर्भरता की ओर पहला कदम उठा सकता है। दुष्प्रभावों में उनींदापन, भ्रम, सिरदर्द, आत्म-नियंत्रण की कमी, चक्कर आना, अस्पष्ट बातचीत और धुंधली दृष्टि, सांस लेने की समस्या, गलत निर्णय, अनिद्रा, मतली और उल्टी, स्मरण शक्ति खोना और अन्य मानसिक समस्याएं शामिल हैं।

एलएसडी, एन- बोमे, सिलोसिबिन ('मैजिक' मशरूम) आदि जैसी मतिभ्रम करने वाली ड्रग्स मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं जो संवेदी धारणा और विचार पैटर्न को नियंत्रित करती हैं। वे संदेशों को प्राप्त करने और व्याख्या करने के तरीके को बदलकर ऐसा करते हैं। मतिभ्रम या हेलुसीनोजेनिक ड्रग्स के कारण होने वाले व्यक्तित्व में परिवर्तन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भीतर ड्रग्स की विशुद्ध रूप से औषधीय कार्रवाई की तुलना में ड्रग के उपयोग के सेट और सेटिंग से प्रभावित होने की अधिक संभावना है। इन्हें 'साइकेडेलिक्स' के रूप में भी जाना जाता है। मतिभ्रम का प्रभाव कई घंटों तक रह सकता है जिनसे चिंता, बेचैनी, उन्माद और घबराहट की भावनाएँ; चक्कर आने; धुंधला दिखाई देने; समन्वय की कमी; लंबे-लबे सांस लेने; हृदय गति और रक्तचाप में वृद्धि; अनियमित दिल की धड़कन, धड़कन; मतली और उल्टी; शरीर का तापमान और पसीना बढ़ना, ठंड लगना और कंपकंपी; सुन्न होने के साथ धुंधली दृष्टि, मतिभ्रम से जुड़ी उत्साह की भावनाओं सहित दृश्य, श्रवण, शरीर, समय और स्थान सहित विकृत धारणा; अव्यवस्थित विचार, भ्रम और ध्यान केंद्रित करने, सोचने या ध्यान बनाए रखने में कठिनाई बारी-बारी से हो सकते है। हेलुसीनोजेन 'बैड ट्रिप' का भी कारण बनता है और अप्रिय और/या तीव्र मतिभ्रम, उन्माद, चिंता, घबराहट या भय का अनुभव हो सकता है। घबराहट, उन्माद और भय की भावनाएँ जोखिम भरे व्यवहार को जन्म दे सकती हैं जो चोट का कारण बन सकती हैं, जैसे कि व्यस्त सड़क पर दौड़ना। कुछ लोगों को हेलुसीनोजेन का प्रयोग करने के बाद ड्रग प्रेरित मनोविकृति का अनुभव हो सकता है। ऐसा, एक खुराक या लंबे समय तक प्रयोग के बाद हो सकता है। मनोविकृति में आमतौर पर, मतिभ्रम, भ्रम और विचित्र व्यवहार शामिल हैं। हेलुसीनोजेन की उच्च खुराक नकारात्मक तत्काल प्रभावों को बढ़ा सकती है और सेवन करने वाले व्यक्ति के लिए ओवरडोज लेने का कारण बन सकती है। इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति ने अपने शरीर की क्षमता से अधिक हेलुसीनोजेन ले लिया है। हेलुसीनोजेन की ताकत या शुद्धता को न जानने से ओवरडोज का खतरा बढ़ जाता है। मृत्यु ,आम तौर पर आत्महत्या, दुर्घटना और खतरनाक व्यवहार के कारण होती है, या व्यक्ति द्वारा अनजाने में जहरीला पौधा खा लेने के कारण होती है। पीसीपी या केटामाइन की अधिक मात्रा के कारण सांस लेने में कठिनाई, कोमा, ऐंठन, दौरे और मृत्यु हो सकती है। जैसे-जैसे हेलुसीनोजेन का प्रभाव कम होने लगता है, व्यक्ति को कई तरह के प्रभाव महसूस हो सकते हैं। ये प्रभाव इसके प्रयोग के बाद कई दिनों तक रह सकते हैं और इसमें अवसाद, चिंता, घबराहट के दौरे और मनोविकृति शामिल हो सकते हैं।

एनसीबी द्वारा किए गए कार्यकलाप

ड्रग्स के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ड्रग्स के दुरुपयोग और अवैध नशीली दवाओं के व्यापार के खिलाफ जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। यह चीन में पहले अफीम युद्ध से ठीक पहले, हुमेन, ग्वांगडोंग में लिन ज़ेक्सू द्वारा अफीम व्यापार को समाप्त करने के लिए चुनी गई तारीख 26 जून 1988 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त एक अंतरराष्ट्रीय समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करने के अपने दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति के रूप में 26 जून को मनाने के लिए महासभा द्वारा इसकी संस्थापना की गई थी।

26 जून 2016 को यूएनओडीसी (ड्रग एवं अपराध संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्यालय) द्वारा दिया गया संदेश है "बच्चों और युवाओं को सुनना उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित होने में मदद करने का पहला कदम है"। "पहले सुनें" नशीली दवाओं के उपयोग की रोकथाम के लिए समर्थन बढ़ाने की एक पहल है जो विज्ञान पर आधारित है और इस प्रकार बच्चों और युवाओं, उनके परिवारों और उनके समुदायों की भलाई में एक प्रभावी निवेश है।

भारत में नशीली दवाओं के कानून प्रवर्तन के लिए नोडल एजेंसी होने के रूप में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है जिसमें समाज में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम/कार्यकलाप आयोजित किए जाते हैं। एनसीबी देश भर में अपने क्षेत्रीय गठन के माध्यम से इस अवसर का लाभ उठाकर स्थानीय समुदायों और राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रति वर्ष विश्व ड्रग दिवस को पूरे जोश के साथ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन के द्वारा मनाया जाता है।

नशीली दवाओं से संबंधित मामलों के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्यों के कार्यों के समन्वय के लिए एनसीबी नोडल प्राधिकरण भी है।

उपर्युक्त के अलावा, एनसीबी ने अपनी क्षेत्रीय इकाइयों के माध्यम से पूरे देश में जनता के बीच नशीली दवाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं: -

नशीली दवाओं के दुरुपयोग के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के अपने प्रयास में एनसीबी ने नशीली दवाओं के हानिकारक प्रभावों, माता-पिता और शिक्षकों की जिम्मेदारी और हम में से प्रत्येक क्या कर सकता है, यह समझाने के उद्देश्य से छात्रों को उनके माता-पिता, शिक्षकों और परामर्शदाताओं को सीधे संबोधित करने का निर्णय लिया है।

हमारे देश में युवा विशेष रूप से इस खतरे की चपेट में हैं। तंबाकू उत्पादों के धूम्रपान के साथ शराब के दुरुपयोग के साथ नशीली दवाओं के दुरुपयोग युवाओं के स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहा है। इसमें न केवल स्वास्थ्य लागत बल्कि आर्थिक और सामाजिक लागत भी शामिल है। संक्षेप में, युवाओं में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रसार ने हमारे समाज की नींव को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया है।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, भारत में नशीली दवाओं से संबंधित सभी मुद्दों पर केंद्रीय नोडल प्राधिकरण है। इसके अधिदेश में नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ कानूनों को लागू करना और नशीली दवाओं के दुरुपयोग और इसकी रोकथाम से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय शामिल है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित अपने कार्य में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो समाज के सभी वर्गों में फैले नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे को रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा किए गए क्रियाकलाप

“नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस” संयुक्त राष्ट्र संघ की ड्रग्स के दुरुपयोग और ड्रग्स के अवैध व्यापार के प्रति जन समुदाय में जागरूकता पैदा करने की एक पहल है। यह दिवस सन 1988 से प्रतिवर्ष 26 जून को मनाया जा रहा है। इस तारीख को चीन के प्रथम अफीम युद्ध के ऐन पहले लिन जेक्सु द्वारा हुमेन, गुयांगडोंग में अफीम के व्यापार को तहस-नहस करने की यादगार के तौर पर चुना गया था। इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत आम सभा ने 26 जून को अपनी इस प्रतिबद्धता को व्यक्त करने के लिए की थी कि ड्रग्स के दुरुपयोग मुक्त एक अंतर्राष्ट्रीय समाज के निर्माण का अपना लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सहयोग और कृत्यों को सुदृढ़ किया जाए।

यूएनओडीसी (यूनाइटेड नेशन्स ऑफिस ऑन ड्रग एण्ड क्राइम) द्वारा 26 जून 2016 के लिए दिया गया संदेश है - “बच्चों और युवाओं को सुनना उनके स्वस्थ एवं सुरक्षित विकास में मदद की ओर पहला कदम है।” “पहले सुनें” ड्रग्स के सेवन की रोकथाम के लिए और अधिक समर्थन जुटाने का प्रयास है जो कि विज्ञान पर आधारित है तथा इस प्रकार से बच्चों व युवाओं, उनके परिवारों तथा उनके समुदायों के कल्याणार्थ एक प्रभावकारी निवेश है।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा ‘नशीले पदार्थों का दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस’ मनाया जाना।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के भारत में नशीले पदार्थों संबंधी कानून प्रवर्तन की नोडल एजेंसी होने के नाते यह ब्यूरो 26 जून को ‘नशीले पदार्थों का दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस’ के रूप में अनेक कार्यक्रमों/गतिविधियों के साथ मनाता है ताकि समाज में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के हानिकर प्रभावों के बारे में जनसाधारण के बीच जागरूकता पैदा की जा सके। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो देशभर में फैले अपने क्षेत्रीय कार्यालयों/इकाइयों के माध्यम से इस अवसर पर स्थानीय समुदायों तथा राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रति वर्ष विभिन्न प्रकार के आयोजन करता है ताकि विश्व ड्रग्स दिवस को पूरे उत्साह से मनाया जा सके।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ड्रग्स से संबन्धित मामलों में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्यों की कार्रवाइयों के समन्वयन के लिए केंद्रकीय प्राधिकारी भी है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो अपनी खेतरीय इकाइयों के माध्यम से समूचे देश में जनमानस में ड्रग्स के प्रति जागरूकता फियाल्ल्ने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है :-

ड्रग्स के दुरुपयोग के विरुद्ध दौड़ों/रैलियों/पदयात्राओं/नुक्कड़ नाटकों का आयोजन।

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थों के संबंध में राष्ट्रीय नीति के अनुसार, नारकोटिक ड्रग्स और मनः प्रभावी पदार्थों के कई चिकित्सा और वैज्ञानिक उपयोग हैं। हालाँकि, इनका दुरुपयोग और तस्करी भी की जा सकती है और ऐसा किया भी जाता है। नारकोटिक ड्रग्स और मनः प्रभावी पदार्थों के प्रति भारत का दृष्टिकोण, भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में निहित है, जिसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा मादक पेय पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ड्रग्स के औषधीय उद्देश्यों को छोड़कर उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया जाएगा। औषधीय उपयोग को छोड़कर ड्रग्स के प्रयोग को रोकने का यही सिद्धांत, ड्रग्स से संबंधित मामलों पर तीन अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों अर्थात, नारकोटिक ड्रग्स पर एकल सम्मेलन, 1961, मनः प्रभावी पदार्थों पर सम्मेलन, 1971 और नारकोटिक ड्रग्स और मनः प्रभावी पदार्थों में अवैध तस्करी के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 1988 में भी अपनाया गया था। भारत ने इन तीनों सम्मेलनों पर हस्ताक्षर किए हैं और इनकी पुष्टि की है। ड्रग्स के दुरुपयोग और तस्करी की रोकथाम के लिए भारत की प्रतिबद्धता तीनों सम्मेलनों के लागू होने से पहले की है।

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 को तीन संयुक्त राष्ट्र ड्रग सम्मेलनों साथ ही, उपर्युक्तानुसार संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत भारत के दायित्वों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। यह अधिनियम, चिकित्सा या वैज्ञानिक उद्देश्यों को छोड़कर, ड्रग्स और मनः प्रभावी पदार्थों के निर्माण, उत्पादन, व्यापार, उपयोग आदि पर प्रतिबंध लगाता है।

इस प्रकार, सरकार की नीति चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए ड्रग्स के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ वैध स्रोतों से इनके डायवर्जन को रोकने और अवैध तस्करी और दुरुपयोग को प्रतिबंधित करने की रही है। पूर्व अफीम अधिनियमों और खतरनाक औषधि अधिनियम से भिन्न, जिसे एनडीपीएस अधिनियम ने प्रतिस्थापित किया है, एनडीपीएस अधिनियम ने विभिन्न केंद्रीय और राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को प्रवर्तन की शक्ति प्रदान की है, इस प्रकार, कानून प्रवर्तन का जाल दूर-दूर तक फैलाया है। एनडीपीएस अधिनियम के द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के लिए किसी भी विभाग के अधिकारियों के किसी भी नए वर्ग को प्रवृत्त करने के लिए अधिसूचित करना भी संभव है।

एनडीपीएस अधिनियम वैध गतिविधियों के विनियमन की शक्तियों और उत्तरदायित्व को विभाजित करता है। अधिनियम की धारा 9 में विभिन्न गतिविधियों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें केंद्र सरकार नियमों द्वारा विनियमित कर सकती है जबकि धारा 10 में विभिन्न गतिविधियों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें राज्य सरकारें नियमों द्वारा विनियमित कर सकती हैं। इस प्रकार, हमारे पास केंद्र सरकार के एनडीपीएस नियम और प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा एक ही अधिनियम के तहत बनाए गए राज्य एनडीपीएस नियम हैं। इन्हें केंद्र या संबंधित राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाता है।

एनडीपीएस अधिनियम ने वैधानिक प्राधिकरणों जैसे कि नारकोटिक आयुक्त (धारा 5), सक्षम प्राधिकारी (धारा 68 घ) और प्रशासक (धारा 68 छ) का सृजन किया है। नारकोटिक आयुक्त की अध्यक्षता वाले संगठन को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (सीबीएन) के रूप में जाना जाता है। उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत एक अधिसूचना के माध्यम से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नामक एक अन्य प्राधिकरण को सृजित किया गया था। इन प्रत्येक प्राधिकारियों के निर्दिष्ट कार्य हैं।

कार्य आवंटन नियमों के अनुसार केंद्र सरकार में सरकारी कार्य विभाजित है। इन नियमों के अनुसार, एनडीपीएस अधिनियम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा शासित है। हालांकि, ड्रग की मांग में कमी से संबंधित मामले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमएसजेई) द्वारा देखे जाते हैं । सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ड्रग की मांग में कमी में शामिल विभिन्न गैर सरकारी संगठनों की सहायता करता है। स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार, जो सभी स्वास्थ्य मुद्दों के प्रति उत्तरदायी है, देश भर के सरकारी अस्पतालों में कई ड्रग नशा-मुक्ति केंद्र चलाता है। गृह मंत्रालय (एमएचए) के अधीन , स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, एनडीपीएस अधिनियम के तहत विभिन्न कार्यकारियों (केंद्रीय और राज्य) द्वारा की गई कार्रवाइयों का समन्वय करता है।

राज्य सरकारों के पास अपने स्वयं के स्वास्थ्य विभाग और सामाजिक कल्याण विभाग हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास ड्रग की मांग में कमी से संबंधित गतिविधियों की अपनी व्यवस्था है।

संबंधित मंत्रालयों, संगठनों और राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार एनडीपीएस पर राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य है: (क) मादक ड्रग्स और मन: प्रभावी पदार्थों के लिए भारत की नीति का विस्तार करना; (ख) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं संगठनों तथा राज्य सरकारों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी संगठनों आदि के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना आदि; और (ग) समग्र रूप से ड्रग के खतरे से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का फिर से साबित करना है ।

अवैध मादक ड्रग्स और मन:प्रभावी पदार्थों के निर्माण में नियमित रूप से उपयोग किए जाने वाले रसायनों को प्रीकर्सर कहा जाता है। इन रसायनों के बड़ी संख्या में वैध उपयोग हैं और कुल उत्पादन का एक छोटा भाग अवैध ड्रग उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 1988 प्रीकर्सर रसायनों की पहचान करता है जिन्हें नियंत्रित करने की आवश्यकता है। नीचे दी गई तालिका में 23 नवंबर 1992 को लागू नारकोटिक ड्रग्स आयोग द्वारा किए गए संशोधनों सहित प्रीकर्सर रसायन शामिल हैं।

| तालिका I | तालिका II |

|---|---|

| एन- एसिटिलैन्थ्रानिलिक एसिड | एसीटिक एनहाइड्राइड |

| एफड्रिन | एसीटोन |

| एर्गोमेट्रिन | एंथ्रानिलिक एसिड |

| एर्गोटेमाइन | एथिल ईथर |

| आइसोसाफ्रोल | हाइड्रोक्लोरिक एसिड |

| लिसेर्जिक एसिड | मिथाइल एथिल कीटोन |

| 3,4-मेथिलेंडियोक्सीफेनिल-2-प्रोपेनोन | फेनिलासिटिक एसिड |

| 1-फिनाइल-2-प्रोपेनोन | पाइपरिडीन |

| पाइपेरोनल | पोटेशियम परमेगनेट |

| स्यूडोफेड्रिन | सल्फ्यूरिक एसिड |

| सफ्रोल | टोल्यूनि |

| ऐसे लवणों के अस्तित्व में आने पर पदार्थों के लवण इस तालिका में सूचीबद्ध किए गए | ऐसे लवणों के अस्तित्व में आने पर पदार्थों के लवण इस तालिका में सूचीबद्ध किए गए (हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के लवण विशेष रूप से बाहर रखे गए हैं) |

भारत में, प्रीकर्सरों को तीन अलग-अलग अधिनियमों के तहत और तीन अलग-अलग एजेंसियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो कि इस प्रकार है :

एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 9 क के तहत जारी इस आदेश में नियंत्रित पदार्थों के रूप में व्याख्यायित और निर्दिष्ट प्रीकर्सर रसायनों के निर्माताओं, वितरकों, विक्रेताओं, आयातकों, निर्यातकों और उपभोक्ताओं को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हेतु रिकॉर्ड बनाए रखने और त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने के लिए की आवश्यकता होती है। नियंत्रण के तहत प्रीकर्सर रसायनों को आरसीएस आदेश की अनुसूची क, ख और ग के तहत निर्दिष्ट किया गया है और जिसका नीचे उल्लेख किया गया है।

घरेलू नियंत्रण के तहत नियंत्रित पदार्थ।

निर्यात और आयात नियंत्रण के तहत नियंत्रित पदार्थ।

दुनिया में ड्रग के बदलते परिदृश्य के कारण, विशेष रूप से मादक ड्रग्स और मन:प्रभावी पदार्थों के निर्माण में, उक्त आरसीएस आदेश 1993 को वर्ष 2013 में संशोधित किया गया था, जिसके माध्यम से इन अनुसूचित प्रीकर्सर रसायनों ( अनुसूची-क) के वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए लेन-देन करने वाली सभी संस्थाओं को एक अद्वितीय पंजीकरण संख्या प्राप्त करना अनिवार्य किया गया था जिसके बिना प्रीकर्सर रसायनों से संबंधित कोई गतिविधि नहीं की जा सकती है।

मजबूत रासायनिक और फार्मा उद्योग और देश की विशालता के कारण भारत में प्रीकर्सर रासायनिक नियंत्रण में कानून प्रवर्तन, सीमा शुल्क और नियामक एजेंसियों सहित विभिन्न एजेंसियां शामिल हैं । भारत ने अब तक नियंत्रित पदार्थों के रूप में 27 प्रीकर्सर रसायनों को अधिसूचित किया है।

एनसीबी ने एक ऑनलाइन पोर्टल को लागू किया है, जिसे 'पूर्व- पंजीकरण ' कहा जाता है, जहां संस्थाओं को जारी किए गए अद्वितीय पंजीकरण संख्या (यूआरएन ) की निगरानी की जाती है, जिसके माध्यम से प्रीकर्सर रसायनों के निर्माण, वितरण, बिक्री, खरीद, भंडारण और आधिपत्य को ट्रैक किया जाता है।

वर्ष 2019 में, आरसीएस ऑर्डर के तहत कानून पारित किया गया था, जिसके तहत नियंत्रित पदार्थों के सभी ऑनलाइन/सोशल मीडिया/विज्ञापन/वितरण प्लेटफॉर्म को भी कानून के दायरे में लाया गया था, ताकि बी 2 बी कंपनियों पर एक नियंत्रण रखा जा सके, जहां प्रीकर्सर रसायन की खरीद और बिक्री के लेनदेन उनके ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर होता है ।

विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत तैयार की गई निर्यात-आयात नीति माल के आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगाती है। सात प्रीकर्सरों का निर्यात "अनापत्ति प्रमाणपत्र" के अधीन है और तीन प्रीकर्सरों का आयात प्रतिबंधित है। एसिटिक एनहाइड्राइड, एफेड्रिन, स्यूडोएफ़ेड्रिन, मिथाइल एथिल कीटोन, 1-फिनाइल-2-प्रोपेनोन, 3,4 मेथिलेंडिऑक्सीफिनाइल-2-प्रोपेनोन और पोटेशियम परमैंगनेट के निर्यात के लिए नारकोटिक्स कमिश्नर से "अनापत्ति प्रमाणपत्र" की आवश्यकता होती है। एसिटिक एनहाइड्राइड, एर्गोमेट्रिन, एर्गोटामाइन और पाइपरोनल के आयात के लिए भी नारकोटिक्स कमिश्नर से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" की आवश्यकता होती है।

इस खंड के तहत निर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्दिष्ट सामान सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा गहन जांच के अधीन हैं। इस खंड के तहत भारत सरकार द्वारा भारत-म्यांमार सीमा पर 100 किमी और भारत-पाक सीमा पर 50 किमी. के क्षेत्र में एसिटिक एनहाइड्राइड को एक निर्दिष्ट पदार्थ के रूप में अधिसूचित किया गया है। मोटे तौर पर, इस धारा के तहत विशेष उपायों के लिए उन सभी व्यक्तियों जिनके पास एसिटिक एनहाइड्राइड है, को रखने या परिवहन करने के लिए रिकॉर्ड बनाए रखने और सीमा शुल्क अधिकारियों को उपलब्ध और परिवहन की गई मात्रा के विवरण के बारे में सूचित करने की आवश्यकता होती है। केंद्र सरकार ने एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 9 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन आदेश 1993) नामक एक आदेश जारी किया जो 15 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। यह आदेश नियंत्रित घोषित किए गए निर्दिष्ट पदार्थों के संबंध में विभिन्न प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है।

जो इस प्रकार हैं:

राज्यों को एक महानिरीक्षक (आईजी) स्तर के अधिकारी के अधीन एक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए, जिसमें कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को विधिवत निर्धारित किया गया हो।

राज्य को नशीले पदार्थों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए थी। कार्य योजना में अन्य बातों के साथ-साथ उन क्षेत्रों की पहचान शामिल होनी चाहिए जो मादक पदार्थों की तस्करी के प्रति संवेदनशील हैं, इन क्षेत्रों में कार्रवाई के लिए ध्यान केंद्रित करने और कार्य-नीतियों की आवश्यकता है। कार्य योजना में मांग नियंत्रण और आपूर्ति नियंत्रण दोनों कार्य-नीतियों का निवारण करना चाहिए। निगरानी, प्रयोगशालाओं और कार्यालयों के लिए उपकरण प्राप्त करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान की जा सकती है। यह योजना आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान नहीं करती है। सहायता केवल उन प्रकोष्ठों/इकाइयों को प्रदान की जाएगी जो विशेष रूप से ड्रग कानून प्रवर्तन कार्य में लगी हैं। प्राप्त सहायता को किसी अन्य उद्देश्य के लिए डायवर्ट नहीं किया जाएगा। एनसीबी के अधिदेश के अंतर्गत आने वाली विशेष परियोजनाओं के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता उन राज्यों को सहायता अनुदान के रूप में होगी जिनकी कोई मिलान सहायता अपेक्षित नहीं है। पूर्व में प्राप्त अनुदानों के उपयोग के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन, सहायता अनुदान वार्षिक आधार पर दिया जा सकता है।

स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (एनडीपीएस अधिनियम) ने भारत में औषध कानून प्रवर्तन के लिए एक सांविधिक ढांचा निर्दिष्ट किया है। यह अधिनियम उस समय के मुख्य अधिनियमों जैसे अफीम अधिनियम 1857, अफीम अधिनियम 1878 तथा खतरनाक औषध अधिनियम 1930 को समेकित करता है। एनडीपीएस अधिनियम विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के अधीन भारत के दायित्वों के कार्यान्वयन हेतु बनाए गए प्रावधानों को भी समाविष्ट करता है। अधिनियम में औषध के अवैध व्यापार से अर्जित संपत्ति की जब्ती तथा रसायनों व स्वापक औषध एवं मन:प्रभावी पदार्थों के विनिर्माण में प्रयोग होने वाले पदार्थों पर नियंत्रण हेतु 1989 में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे। इन पदार्थों से संबंधित सांविधिक प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु भारत सरकार ने 1993 में ऐसे किसी पदार्थ जिसे सरकार द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रित पदार्थ घोषित किया जाए, के विनिर्माण, वितरण, आयात, निर्यात, परिवहन इत्यादि के नियंत्रण, विनिमयन, अनुवीक्षण हेतु एनडीपीएस (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) नाम से एक आदेश जारी किया। इसके फलस्वरुप भारत में सांविधिक शासन औषध-व्यापार, औषध संबंधी संपत्ति के साथ स्वापक औषध एवं मन:प्रभावी पदार्थों के विनिर्माण में प्रयोग किए जा सकने वाले पदार्थों की व्याख्या करता है। 2001 में एनडीपीएस अधिनियम में मुख्यतः श्रेणीबद्ध सजा आरंभ करने हेतु कुछ संशोधन समाविष्ट किए गए।

राज्यों को एक महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी के अंतर्गत स्वापक औषध रोधी कार्य बल स्थापित करना चाहिए और इनके कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को विधिवत् रुप से निर्धारित करना चाहिए।

राज्यों द्वारा स्वापक औषधों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए एक कार्य योजना तैयार की हुई होनी चाहिए। कार्य योजना में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे प्रदेशों की पहचान करना जो ड्रग्स के अवैध व्यापार के शिकार हो सकते हैं और जिन पर इन प्रदेशों में ध्यान केंद्रित करने तथा कार्रवाई की रणनीतियाँ तैयार करने की आवश्यकता है, को शामिल होना चाहिए। कार्य-योजना में माँग नियंत्रण और आपूर्ति नियंत्रण की रणनीतियों को शामिल किया जाए। राज्यों को सहायता निगरानी, प्रयोगशालाओं एवं कार्यालयों के उपकरणों की प्राप्ति के लिए ही दी जा सकती है। इस योजना में बारम्बार होने वाले खर्चों की पूर्ति के लिए सहायता देने की व्यवस्था नहीं है। सहायता केवल उन्हीं कक्षों/एककों को प्रदान की जाएगी जो विशेषकर ड्रग कानून प्रवर्तन के कार्यों में लगे होंगे। प्राप्त सहायता को किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के शासनादेश के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता, राज्यों को सहायता-अनुदान के प्ररुप में होगी जिसमें किसी समान प्रकार की सहायता अपेक्षित नहीं है। सहायता-अनुदान वार्षिक आधार पर दिया जाएगा जो कि उपयोग प्रमाण-पत्र तथा पहले प्राप्त सहायता का प्रयोग करने संबंधी लेखा-परीक्षा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर ही दिया जाएगा।

1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, स्वापक, सीमा शुल्क, राजस्व आसूचना विभागों अथवा अर्ध-सैनिक बलों या सशस्त्र बलों समेत केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग का कोई ऐसा अधिकारी (जो किसी चपरासी, सिपाही अथवा कांस्टेबल की श्रेणी से उच्च अधिकारी हो), जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा, साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा, इस संबंध में सशक्त किया जाता है, अथवा राज्य सरकार के राजस्व, औषधि नियन्त्रण, उत्पाद-शुल्क, पुलिस अथवा किसी अन्य विभाग का कोई ऐसा अधिकारी (जो किसी चपरासी, सिपाही अथवा कांस्टेबल की श्रेणी से उच्च अधिकारी हो), जिसे राज्य सरकार के साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में सशक्त किया जाता है, यदि उसे व्यक्तिगत जानकारी अथवा किसी व्यक्ति द्वारा दी गई और लिखित में ली गई सूचना से विश्वास करने का कारण हो, कि कोई स्वापक औषधि अथवा मनःप्रभावी पदार्थ और नियन्त्रित पदार्थ जिसके संबंध में और इस अधिनियम के अन्तर्गत दंडित करने योग्य अपराध कारित किया गया है अथवा कोई दस्तावेज अथवा अन्य वस्तु जो उस अपराध को कारित करने के साक्ष्य को प्रस्तुत कर सकती है अथवा कोई अवैध रुप से अर्जित सम्पत्ति अथवा कोई दस्तावेज अथवा अन्य वस्तु जो किसी अवैध रुप से अर्जित सम्पत्ति को धारण करने के साक्ष्य को प्रस्तुत कर सकती है, जो इस अधिनियम के अध्याय 5-क के अन्तर्गत अभिग्रहण अथवा स्थिरीकरण अथवा समपहरण के लिए दायी है, किसी भवन, प्रवहण अथवा परिवेष्टित स्थान में रखा अथवा छुपाया है, सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के मध्य -

2. जब कोई अधिकारी उप-धारा (1) के अन्तर्गत किसी सूचना को लिखित में लिखता है अथवा उसके परन्तुक के अन्तर्गत अपने विश्वास के लिए आधारों को अभिलेखित करता है, वह 72 घण्टों के भीतर उसकी एक प्रति अपने अव्यवहित उच्च अधिकारी को भेजेगा।

एनसीबी एनडीपीएस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण है।

एनसीबी भारत में ड्रग कानून प्रवर्तन से संबंधित मामलों के लिए नोडल एजेंसी है।

एनसीबी देश में नशीली ड्रग के कानून प्रवर्तन और नशीली ड्रग के दुरुपयोग से संबंधित मामलों से संबंधित केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई का समन्वय करता है।

| मुद्दा क्षेत्र | क्या किया जा रहा है(समन्वय का विशेष मुद्दा) |

|---|---|

| क्षेत्रीय समन्वय बैठकें - भारत के 4 क्षेत्रों में एनसीबी द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती हैं। |

मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित मुद्दों पर गहन चर्चा अन्य एलईए के साथ समन्वय में मादक पदार्थों की तस्करी को बेअसर करने के लिए रणनीति तैयार करने पर विचार-विमर्श। |

| राज्यों के साथ समन्वय

(क) राज्य में उनकी प्रवर्तन क्षमताओं में सुधार के लिए वित्तीय सहायता के लिए संस्थागत तंत्र। (ख) अन्य ड्रग एलईए के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल का आयोजन और धन और संसाधन व्यक्तियों को उपलब्ध कराना। (ग) डीडी किट का वितरण (घ) पुरस्कार प्रस्ताव |

मुख्य सचिव के अधीन राज्य स्तर समन्वय समिति

एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स जिसकी अध्यक्षता एक आईजी स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है। नशीले पदार्थों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए 5 वर्षीय कार्य योजना। किया जा रहा है बेहतर और अधिक विश्वसनीय डीडी किट की आवश्यकता सभी लंबित इनाम प्रस्तावों को निपटाना। |

|

एनसीबी अधिकारियों द्वारा राज्यों का दौरा |

महानिदेशक एनसीबी, उपमहानिदेशक नियमित रूप से राज्यों का दौरा करते हैं और नशीली ड्रग से संबंधित मामलों पर बातचीत करने के लिए सीएस/पुलिस महानिदेशक और अन्य अधिकारियों से मिलते हैं। एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक राज्यों को प्रदान की गई सहायता के उपयोग की निगरानी और अन्य मामलों के लिए नियमित रूप से राज्यों का दौरा करते हैं। |

|

राष्ट्रीय बैठकें |

सचिवों की नारकोटिक्स समन्वय समितियां जिन की अध्यक्षता सचिव राजस्व द्वारा की जाती है। महानिदेशक, एनसीबी इसके संयोजक हैं। आईएनसीबी को रिटर्न जमा करने के लिए डीजीसीआई, एनसी और सीसीएफ के साथ बैठक। अवैध अफीम उगाने वाले 10राज्यों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक। मल्टी एजेंसी सेंटर (मैक) बैठक केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीईआईबी) की बैठक |

| अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित समन्वय बैठक |

राज्य बहु एजेंसी समन्वय (एसएमएसी) बैठक क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषद (आरईआईसी) की बैठक लीड इंटेलिजेंस एजेंसी (LIA) की बैठक |

मादक पदार्थ का व्यापार एक वैश्विक अपराध है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसमें जटिल अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, तस्करी के रास्ते और अवैध धन प्रवाह शामिल हैं। भारत के लिए यह चुनौती विशेष रूप से गंभीर है क्योंकि यह गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच स्थित है—जो दुनिया के दो सबसे बड़े नशीली दवाओं के उत्पादक क्षेत्र हैं। यह भारत को मादक पदार्थ के लिए एक पारगमन मार्ग और एक बढ़ता हुआ लक्षित बाजार बनाता है।

इससे निपटने के लिए, अंतरराष्ट्रीय समन्वय केवल एक विकल्प ही नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण और अपरिहार्य राष्ट्रीय सुरक्षा अधिदेश है। भारत वैश्विक सहयोग के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और वैश्विक कानूनी मानकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए, तीनों संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण सम्मेलनों (1961, 1971 और 1988) पर हस्ताक्षरकर्ता है।

भारत मादक पदार्थ के विरुद्ध नीति को आकार देने और अपनी रक्षा को मज़बूत करने के लिए सामूहिक शक्ति का लाभ उठाने हेतु वैश्विक और क्षेत्रीय संगठनों में सक्रिय रूप से भाग लेता है:

इस सहयोग को समर्थन देने के लिए, भारत ने निम्नलिखित के माध्यम से एक मजबूत कानूनी और परिचालनात्मक ढाँचा तैयार किया है:

ये समझौते भारत के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की नींव रखते हैं, जो मादक पदार्थ की तस्करी और संबंधित अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए वास्तविक समय में सूचना साझा करने, जाँच में सहयोग और पारस्परिक कानूनी सहायता को सक्षम बनाते हैं।

मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने का कार्य जटिल और परिष्कृत है। इसमें राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और सभी संबद्ध आर्थिक अपराधों जैसे भ्रष्टाचार, कर चोरी, काले धन को वैध बनाना और हिंसा के अपराध, आतंकवाद आदि के उल्लंघन से निपटना शामिल है।

समय की मांग है कि ड्रग कानून प्रवर्तन के क्षेत्र में समर्पित अधिकारियों की एक टीम बनाई जाए जो इस खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अद्यतन ज्ञान और संबद्ध कौशल से परिपूर्ण हों। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, ड्रग कानून प्रवर्तन में शामिल कर्मियों के निष्पादन और प्रभावशीलता में सुधार के लिए आवश्यक विशेष कौशल को बढ़ाने और सुधारने के लिए सभी स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण भी ड्रग कानून प्रवर्तन की अधिक जानकारी सुनिश्चित करता है और प्रभावी काउंटर उपायों के लिए समान कार्यपद्धतियों को विकसित करने में सहायता करता है। यह विभिन्न ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग की गुणवत्ता को भी बढ़ाएगा और ड्रग विरोधी उपायों में तालमेल लाएगा। अनुभव साझा करने से व्यक्ति और टीम की क्षमताओं में अत्यधिक वृद्धि होती है और प्रेरणा का स्तर भी बढ़ता है।

एनसीबी ने केंद्र/राज्य एजेंसियों के लिए ड्रग कानून प्रवर्तन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति अपनाई है। इन रणनीतियों में शामिल हैं:

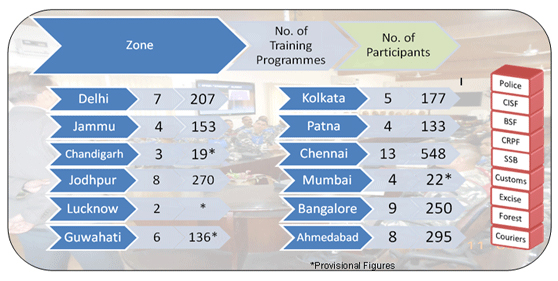

जनवरी-जून 2012 के दौरान, एनसीबी ने 79 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए और विभिन्न केंद्रीय/राज्य एजेंसियों में कार्यरत कुल 2371 कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया।

यूएनओडीसी ने दक्षिण एशिया में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण (सीबीटी) मॉड्यूल की स्थापना का प्रस्ताव दिया, जिसका उद्देश्य परियोजना XSA J81 की कार्य योजना के भाग के रूप में "दक्षिण एशिया में ड्रग कानून प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत करना" है। भारत में, परियोजना को भारत सरकार (राजस्व विभाग) द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और इसे 2008 से NACEN के साथ संयुक्त रूप से लागू किया जा रहा है। यूएनओडीसी ने अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम कार्यपद्धतियों के आधार पर 110+ घंटे सीबीटी सॉफ्टवेयर विकसित किया है और अब दुनिया भर में लगभग 300 सीबीटी केंद्रों में 62 से अधिक देशों में इसका उपयोग किया जाता है।

सीबीटी मॉड्यूल तीन मेट्रो क्षेत्रों यानी कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के साथ एनसीबी मुख्यालय में स्थापित किया गया था। दक्षिण एशिया में ड्रग कानून प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए यूएनओडीसी की एक परियोजना के भाग के रूप में सॉफ्टवेयर मॉड्यूल अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम कार्यपद्धतियों पर आधारित है। यह एक स्व-मूल्यांकन कार्यक्रम है जिसका उपयोग ड्रग कानून प्रवर्तन के विशिष्ट मॉड्यूल पर कर्मियों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

इस कार्यक्रम का उपयोग 'आवश्यकता के आधार' पर विशिष्ट मॉड्यूल/विषयों पर कौशल और ज्ञान को अद्यतन करने के लिए किया जाएगा। सीबीटी मॉड्यूल में निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने ड्रग मुक्त विद्यालय का वातावरण बनाने और मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए सहयोग को मजबूत करने हेतु आज सीबीएसई मुख्यालय, द्वारका, नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

इस समझौता ज्ञापन पर श्री अनुराग गर्ग (आईपीएस), महानिदेशक, एनसीबी और श्री राहुल सिंह (आईएएस), अध्यक्ष, सीबीएसई ने एनसीआर के सीबीएसई संबद्ध स्कूलों से जुड़े 500 से अधिक स्कूल प्रधानाचार्यों और परामर्शदाताओं की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

अपने संबोधन में, श्री अनुराग गर्ग, महानिदेशक, एनसीबी ने ड्रग के खतरे से निपटने में शैक्षिक संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला और जागरूकता अभियान, कार्यशालाएं और परामर्श कार्यक्रम आयोजित करने में एनसीबी के सहयोग की पुष्टि की। उन्होंने मानस हेल्पलाइन - 1933 के बारे में भी बताया कि कोई भी नागरिक मादक पदार्थों की तस्करी के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है, साथ-ही-साथ परामर्श या पुनर्वास के लिए सहायता भी प्राप्त कर सकता है, साथ ही, पूर्णतः आश्वासित किया कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उनकी पहचान को गोपनीय रखा जाएगा। एनसीबी के महानिदेशक ने वेप्स (vapes) के बढ़ते उपयोग पर भी चर्चा की, जो निकोटिन और नशीले पदार्थों की लत का एक जरिया बन सकता है। उन्होंने आगे बताया कि वेप्स का निर्माण, उत्पादन, आयात, निर्यात, परिवहन और विज्ञापन कानून के तहत प्रतिबंधित और दंडनीय है, और अनुरोध किया कि संबंधित जानकारी कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ साझा की जाए।

| क्र.सं | केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला कार्यालय | ईमेल पता |

|---|---|---|

| 1 | केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं (सीएफएसएल), नई दिल्ली | dcfsl[at]cbi[dot]gov[dot]in |

| 2 | केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं (सीएफएसएल), हैदराबाद | director[dot]cfsl[hypen]hyd[at]gov[dot]in |

| 3 | केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं (सीएफएसएल), चंडीगढ़ | cfsl[hypen]chd[at]nic[dot]in |

| 4 | केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएँ (सीएफएसएल), गुवाहाटी | coord[dot]cfsl[hypen]ghy[at]gov[dot]in |

| 5 | केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं (सीएफएसएल), भोपाल | cfslbho[hypen]mp[at]gov[dot]in |

| 6 | केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं (सीएफएसएल), पुणे | cfslpune[hypen]dfss[at]gov[dot]in |

| 7 | केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं (सीएफएसएल), कोलकाता | dircfsl[hypen]kol[at]gov[dot]in |

निदेशक तेलंगाना फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, पुलिस विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, रेड हिल्स, हैदराबाद- 500004

निदेशक/प्रमुख राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला काहिलीपारा असम, गुवाहाटी – 781019

निदेशक/प्रमुख राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला अरुणाचल प्रदेश बांदेरदेवा – 791123

निदेशक राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला जे एल एन मार्ग, पी.ओ. शास्त्री नगर बिहार, पटना – 800023

निदेशक राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला पुलिस लाइन परिसर, टिकरापारा, रायपुर छत्तीसगढ़ – 492002

महानिदेशक फोरेंसिक साइंस निदेशालय, पुलिस भवन के पीछे, सेक्टर 18 ए, गांधी नगर, गुजरात - 382010

निदेशक राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला मधुबन, करनाल हरियाणा – 132037

निदेशक राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला जुन्गा, हिमाचल प्रदेश – 173216

निदेशक फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला जम्मू-कश्मीर, बिक्रम चौक, जम्मू तवी - 180001

निदेशक राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, बिरसा मुंडा जेल के पास, होटवार झारखंड, रांची – 835217

निदेशक, राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला सरजापुर रोड, मडीवाला, बेंगलुरु, कर्नाटक - 560068

निदेशक फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला 5, सिविल लाइन्स, सागर मध्य प्रदेश – 470001

निदेशक राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला हंस भुगरा मार्ग, सांताक्रूज़ (पूर्व), विद्या नगरी मुंबई, महाराष्ट्र – 400098

निदेशक राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला पांगेई, मणिपुर – 795114

निदेशक राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला लुमश्याप, शिलांग मेघालय – 793001

निदेशक फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला दीमापुर, नागालैंड – 797112

निदेशक फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला मुआलपुई, मिजोरम आइजोल – 796001

निदेशक राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला रसूलगढ़, भुवनेश्वर ओडिसा – 751010

निदेशक फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला 'टेलीफोन एक्सचेंज के पास, चरण-IV, एसएएस नगर, मोहाली, पंजाब

निदेशक राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला बैंक हाउस कंपाउंड, विलायमबलम तिरुवनंतपुरम, केरल – 695010

निदेशक राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर, नेहरू नगर, आरपीए रोड राजस्थान – 302016

निदेशक फोरेंसिक विज्ञान विभाग "फोरेंसिक हाउस" 30-ए, कामराजार सलाई मायलापुर, चेन्नई तमिलनाडु – 600004

निदेशक राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला नरसिंहगढ़, पी.ओ. बिमानगढ़ त्रिपुरा, अगरतला – 799015

निदेशक फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला पी.ओ. महानगर, लखनऊ उत्तर प्रदेश – 226006

निदेशक राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, न्यू बसंत विहार पुलिस स्टेशन के पास, पुलिस हाउसिंग कॉलोनी, देहरादून, उत्तराखंड

निदेशक राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला संख्या 37/1/2, बेलगछिया रोड, बेलगछिया, कोलकाता – 700037

निदेशक फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह – 744104

निदेशक, क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, रानीपूल, सिक्किम, गंगटोक

निदेशक, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, वेरना, गोवा, वेरना पुलिस स्टेशन के पास, वेरना, गोवा - 403722

निदेशक/ओएसडी फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, किरुममपक्कम पुलिस स्टेशन परिसर, पुडुचेरी - 607403

निदेशक फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, एनसीटी दिल्ली, मधुबन चौक रोहिणी, दिल्ली - 110085

निदेशक फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, आंध्र प्रदेश, टेक टावर्स 4-5वीं मंजिल, मंगलागिरी - 522503

श्री मती मोनिका आशीष बतरा, आईआर एस: 1997

मुख्य सतर्कता अधिकारी

मुख्य सतर्कता अधिकारी को ईमेल: cvo[hypen]ncb[at]gov[dot]in तथा सहायक निदेशक (सतर्कता) को ईमेल: ddvig[hypen]ncb[at]gov[dot]in पर शिकायतें भेजी जा सकती हैं।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सतर्कता अनुभाग की अध्यक्षता मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) द्वारा की जाती है जो इस विभाग के उप महानिदेशक हैं।

इस कार्य में उप निदेशक (सतर्कता), अधीक्षक(सतर्कता), निरीक्षक/सहायक (सतर्कता) और अन्य कार्मिकों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है।

इस विभाग के सतर्कता संबंधी मामलों को निपटाने के अलावा, सतर्कता इकाई द्वारा विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों, सीवीसी, सीबीआई, गृह मंत्रालय और अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों का भी निपटान किया जाता है।

यह इकाई इन शिकायतों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाती है। सतर्कता इकाई द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाती है।

जनहित प्रकटीकरण एवं मुखबिरों की सुरक्षा(पीआईडीपीआई) के अधीन शिकायत करने के संबंध में जानकारी के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाइट (https://cvc.gov.in) का भी उपयोग किया जा सकता है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह – 2024

(2005 का अधिनियम संख्यांक 22, दिनांक 21.06.2005)

(सा.का.नि. 347, दिनांक 8.10.2005 द्वारा यथासंशोधित)

प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में सूचना तक पहुंच को सुरक्षित करने के लिए नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार के व्यावहारिक शासन को स्थापित करने के लिए एक अधिनियम, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषय के लिए गठन ।

आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा -24:

धारा। 24 : अधिनियम का कुछ संगठनों पर लागू नहीं होना।-

(1) इस अधिनियम में निहित कुछ भी दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट खुफिया और सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं होगा, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित संगठन या ऐसे संगठनों द्वारा उस सरकार को दी गई कोई भी जानकारी :

(2) केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य खुफिया या सुरक्षा संगठन को शामिल करके या उसमें पहले से निर्दिष्ट किसी भी संगठन से हटाकर और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर, ऐसे संगठन द्वारा अनुसूची में संशोधन कर सकती है। जैसा भी मामला हो, अनुसूची में शामिल या हटा दिया गया समझा जाएगा।

(3) उप-धारा (2) के तहत जारी प्रत्येक अधिसूचना संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

(4) इस अधिनियम में निहित कुछ भी ऐसे खुफिया और सुरक्षा संगठन पर लागू नहीं होगा जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित संगठन है, जैसा कि सरकार, समय-समय पर, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे:

(5) उप-धारा (4) के तहत जारी प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी।

जब तक मांगी गई सूचना भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित नहीं है, तब तक एनसीबी को आरटीआई अधिनियम के दायरे से छूट दी गई है, जैसा कि आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 24 और दूसरी अनुसूची के तहत प्रदान किया गया है।

सीपीआईओ और एसीपीआईओ की सूची होम पेज के समाचार और कार्यक्रम अनुभाग पर उपलब्ध है

स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के संबंध में राष्ट्रीय नीति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में निहित निदेशक सिद्धांतों पर आधारित है, जो राज्य को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर, उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करने का निर्देश देती है। इस संवैधानिक प्रावधान से निकलने वाले विषय पर सरकार की नीति भी इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा निर्देशित होती है।

भारत नारकोटिक ड्रग्स 1961 पर एकल कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्ता है, जिसे 1972 के प्रोटोकॉल, साइकोट्रोपिक पदार्थों पर कन्वेंशन, 1971 और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध ट्रैफिक के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, 1988 द्वारा संशोधित किया गया है।

व्यापक विधायी नीति तीन केंद्रीय अधिनियमों में निहित है, अर्थात मादक पदार्थ

एवं प्रसाधन अधिनियम (ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट), 1940, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम,

1985, और स्वापक औषधियों एवं मनः प्रभावी पदार्थों में अवैध यातायात की रोकथाम अधिनियम, 1988 (द प्रिवेंशन

ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट,1988)। ड्रग दुरुपयोग नियंत्रण की

जिम्मेदारी, जो एक केंद्रीय कार्य है, कई मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के माध्यम से किया जाता है। इनमें

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग शामिल है, जिसकी स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और स्वापक

औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1988 में अवैध यातायात की रोकथाम के प्रबंधक के रूप में नोडल समन्वय

भूमिका है।

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, जो 14 नवंबर, 1985 से प्रभावी है, में इस अधिनियम के तहत

केंद्र सरकार की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करने के उद्देश्य से एक केंद्रीय प्राधिकरण के गठन के लिए एक

स्पष्ट प्रावधान किया है।

इस प्रावधान की उपस्थिति में, भारत सरकार ने 17 मार्च, 1986 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया।

ब्यूरो, केंद्र सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन, केंद्र सरकार की शक्तियों और कार्यों को

निम्नलिखित के संबंध में उपाय करने हेतु प्रयोग करना है:

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सर्वोच्च समन्वय एजेंसी है। यह अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से एक प्रवर्तन एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। अगरतला, अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोचीन, देहरादून, दिल्ली, गोवा, गोरखपुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंफाल, इंदौर, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, रायपुर, रांची, सिलीगुड़ी , श्रीनगर और विशाखापट्टनम में क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं। क्षेत्रीय कार्यालय नशीली दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थों की बरामदगी से संबंधित डेटा एकत्र और विश्लेषण करते हैं, अध्ययन के रुझान, तौर-तरीके, खुफिया जानकारी एकत्र और प्रसारित करते हैं और सीमा शुल्क, राज्य पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ निकट सहयोग में कार्य करते हैं।

गृह मंत्रालय

| नाम | पदनाम | ईमेल पता |

|---|---|---|

| श्री अनुराग गर्ग | महानिदेशक | dg[hyphen]ncb[at]nic[dot]in |

| श्री विनीत विनायक | अपर महानिदेशक | adg[hyphen]ncb[at]gov[dot]in |

| श्रीमती मोनिका आशीष बत्रा | उपमहानिदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) | ddgc[hyphen]ncb[at]nic[dot]in |

| उपमहानिदेशक (सीवीओ) | cvo[hyphen]ncb[at]nic[dot]in | |

| श्री मनीष कुमार | उपमहानिदेशक (पश्चिमी क्षेत्र) | ddgwr[hyphen]ncb[at]gov[dot]in |

| श्री टी. जी. वेंकटेश | उपमहानिदेशक (विशेष विंग) | ddgsplwing[hyphen]ncb[at]gov[dot]in |

| श्री आर. सुधाकर | उपमहानिदेशक (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र) | ddgner[hyphen]ncb[at]nic[dot]in |

| उपमहानिदेशक (दक्षिणी क्षेत्र) | office[hyphen]ddgsr[hyphen]ncb[at]gov[dot]in | |

| श्री आनंद प्रकाश तिवारी | उपमहानिदेशक (उत्तर क्षेत्र) | ddgnr[hyphen]ncb[at]nic[dot]in |

| श्री संबित मिश्रा | उपमहानिदेशक (उत्तर पश्चिमी क्षेत्र) | ddgnwr[hyphen]ncb[at]gov[dot]in |

| श्री नीरज कुमार गुप्ता | उप महानिदेशक (प्रचालन, प्रवर्तन एवं परिचालन समन्वय) | ddge[hyphen]ncb[at]nic[dot]in |

| श्री विशाल एम. सनप | उपमहानिदेशक (दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र) | ddgsw[hyphen]ncb[at]nic[dot]in |

| श्री हितेश गोदारा | उपमहानिदेशक (पूर्वी क्षेत्र) | ddger[hyphen]ncb[at]nic[dot]in |

| श्री नबारुण धार | आई.एफ.ए., एनसीबी | ifa[dot]cbiho[at]cbi[dot]gov[dot]in |

| श्री निलोत्पल मृणाल | अपर निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) | dda[hyphen]ncb[at]nic[dot]in |

| डॉ. शांतेश्वर स्वामी | अपर निदेशक (प्रचालन) | addldops[hyphen]ncb[at]gov[dot]in |

| अपर निदेशक (अमृतसर) | zdasrzu[hyphen]ncb[at]gov[dot]in | |

| श्री शैलेश कुमार दत्तात्रेय जामबोटकर | अपर निदेशक (डिजिटल इनिशिएटिव्स) | dddi[hyphen]ncb[at]nic[dot]in |

| अपर निदेशक, कोलकाता क्षेत्रीय इकाई | zdkzu[hyphen]ncb[at]nic[dot]in | |

| श्री कुलदीप शर्मा | क्षेत्रीय निदेशक, भुवनेश्वर | zdbbsr[hyphen]ncb[at]gov[dot]in |

| श्री ज्ञानेंद्र कुमार सिंह | उप निदेशक (प्रचालन) | ddi[hyphen]ncb[at]nic[dot]in |

| डॉ. अनीस सी. | उप निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय समन्वय) | ddic[hyphen]ncb[at]gov[dot]in |

| उप निदेशक (क्षमता निर्माण) | ddcb[hyphen]ncb[at]gov[dot]in | |

| उप निदेशक (सतर्कता) | ddvig[hyphen]ncb[at]gov[dot]in | |

| श्री विकाश कुमार | उप निदेशक (समन्वय) | ddp[hyphen]ncb[at]nic[dot]in |

| श्री प्रकाश रंजन मिश्रा | अपर निदेशक, गुवाहाटी क्षेत्रीय इकाई | zdghtzu[hyphen]ncb[at]nic[dot]in |

| क्षेत्रीय निदेशक, अगरतला | zdagzu[hyphen]ncb[at]gov[dot]in | |

| क्षेत्रीय निदेशक, इम्फाल | zdimphal[hyphen]ncb[at]gov[dot]in | |

| क्षेत्रीय निदेशक, इटानगर | zditzu[hyphen]ncb[at]gov[dot]in | |

| क्षेत्रीय निदेशक, सिलिगुरी | zdslg[hyphen]ncb[at]gov[dot]in | |

| श्री पटिल केतन बलिराम | अपर निदेशक, अहमदाबाद क्षेत्रीय इकाई | zdazu[hyphen]ncb[at]nic[dot]in |

| श्री शैलेन्द्र कृष्ण मिश्रा | क्षेत्रीय निदेशक, लखनऊ | zdvzu[hyphen]ncb[at]gov[dot]in |

| क्षेत्रीय निदेशक, गोरखपुर | zdgkp[hyphen]ncb[at]gov[dot]in | |

| श्री अमनजीत सिंह | अपर निदेशक, चंडीगढ़ क्षेत्रीय इकाई | zdczu[hyphen]ncb[at]nic[dot]in |

| क्षेत्रीय निदेशक, जम्मू | zdjmzu[hyphen]ncb[at]nic[dot]in | |

| क्षेत्रीय निदेशक, श्रीनगर | zdsnr[hyphen]ncb[at]gov[dot]in | |

| श्री पी. अरविंदन | अपर निदेशक, चेन्नई क्षेत्रीय इकाई | zdszu[hyphen]ncb[at]nic[dot]in |

| क्षेत्रीय निदेशक, हैदराबाद | zdhzu[hyphen]ncb[at]gov[dot]in | |

| श्री वी जी कुरुप | क्षेत्रीय निदेशक, कोचीन | zdcnzu[hyphen]ncb[at]gov[dot]in |

| श्री पंकज कुमार द्विवेदी | क्षेत्रीय निदेशक, विशाखापत्तनम | zdvszu[hyphen]ncb[at]gov[dot]in |

| श्री सचिन घोरपड़े | क्षेत्रीय निदेशक, बेंगलुरू | zdblzu[hyphen]ncb[at]nic[dot]in |

| क्षेत्रीय निदेशक, गोवा | zdgoa[hyphen]ncb[at]gov[dot]in | |

| श्री रितेश रंजन | क्षेत्रीय निदेशक, इंदौर | zdindzu[at]nic[dot]in |

| क्षेत्रीय निदेशक, भोपाल | zdbzu[hyphen]ncb[at]gov[dot]in | |

| श्री घनश्याम सोनी | क्षेत्रीय निदेशक, जयपुर | zdjpzu[hyphen]ncb[at]gov[dot]in |

| क्षेत्रीय निदेशक, जोधपुर | zdjzu[hyphen]ncb[at]nic[dot]in | |

| श्री दीपक हिलोरी | क्षेत्रीय निदेशक, दिल्ली क्षेत्रीय इकाई | zddzu[hyphen]ncb[at]nic[dot]in |

| श्री देवानंद | क्षेत्रीय निदेशक, देहरादून | ddnzu[hyphen]ncb[at]gov[dot]in |

| श्री अमित घावटे | अपर निदेशक, मुंबई क्षेत्रीय इकाई | mzu[hyphen]ncb[at]nic[dot]in |

| श्री अभिषेक आनंद | क्षेत्रीय निदेशक, पटना | zdpzu[hyphen]ncb[at]nic[dot]in |

| क्षेत्रीय निदेशक, रांची | zdranchi[hyphen]ncb[at]gov[dot]in | |

| श्री रविशंकर जोशी | क्षेत्रीय निदेशक, रायपुर | zdrzu[hyphen]ncb[at]gov[dot]in |